一、普通人使用随身WiFi的三大误区

误区1:信号满格=网速快?

许多用户认为随身WiFi信号满格时网速必然流畅,但实际网速取决于基站信号质量。例如,在高铁或偏远山区,即使信号显示满格,网速也可能因基站超负荷或覆盖不足而严重卡顿。根据测试数据,同一设备在市区和农村的网速差异可达5倍以上(峰值速度从30Mbps降至6Mbps)。

误区2:低价套餐=高性价比?

部分用户被“9.9元包月”等宣传吸引,但这类套餐常隐藏次月涨价、流量虚标等问题。例如,某品牌宣称“1500G流量”,实际用户实测仅能使用300-500G,虚标率高达60%。部分套餐对西藏、新疆等地区限制使用,导致用户无法正常联网。

误区3:免插卡=黑科技?

免插卡设备因操作简便受青睐,但其核心原理仍依赖内置。劣质设备可能采用二手芯片,导致信号不稳定、发热严重。案例显示,某用户购买的免插卡设备仅使用3个月后芯片损坏,维修无门。

二、随身WiFi的核心原理与技术实现

随身WiFi是什么原理?

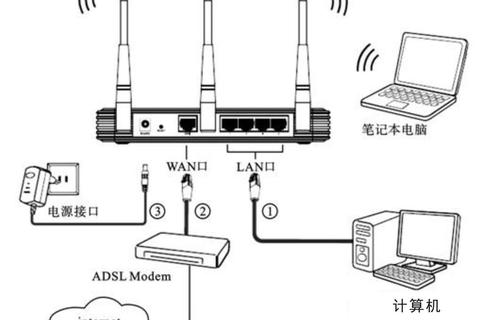

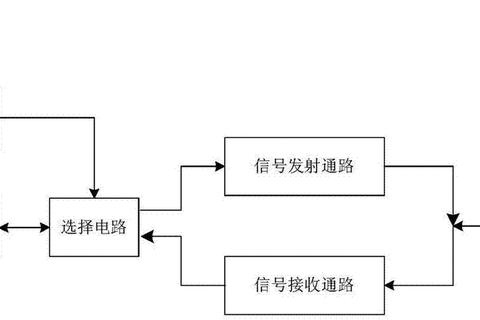

其本质是通过内置或外置的SIM卡接收运营商基站信号(4G/5G),再通过射频模块和主芯片(如MT7601UN、展锐等)将信号转换为WiFi,供多设备共享。例如,小度随身WiFi采用MT7601UN芯片,通过USB接口供电,由DC-DC电路将5V降压至3.3V驱动芯片,再通过50Ω阻抗的射频电路发射2.4GHz信号。

技术瓶颈与突破

早期随身WiFi因仅支持单频段(如2.4GHz)易受干扰,新一代设备通过三网切换技术(移动/联通/电信智能切换)提升稳定性。例如,格行随身WiFi实测在基站切换时延迟可控制在50ms以内,减少断网风险。

三、提升随身WiFi使用体验的三大技巧

技巧1:信号优化——科学选址+外接天线

技巧2:套餐选择——避坑指南+流量监控

技巧3:设备选购——芯片品牌+售后保障

四、科学认知+理性选择=高效用网

随身WiFi是什么原理? 其本质是信号转换器,技术核心在于芯片性能与射频设计。用户需摒弃“唯价格论”,从信号环境、流量需求、设备可靠性三方面综合评估。

最终答案:

1. 信号差时:优先切换运营商(如电信→移动),调整设备位置;

2. 流量焦虑时:选择单月300G以内的实标套餐,避免预存;

3. 设备老化时:选择支持5年质保的品牌(如华为、格行),降低长期成本。

通过理解原理、规避误区、应用技巧,随身WiFi可成为移动办公、户外直播等场景的高性价比解决方案,但其效能始终受限于基站覆盖与硬件性能,理性使用方能最大化价值。