一、误区:贫困标签背后的常见误解

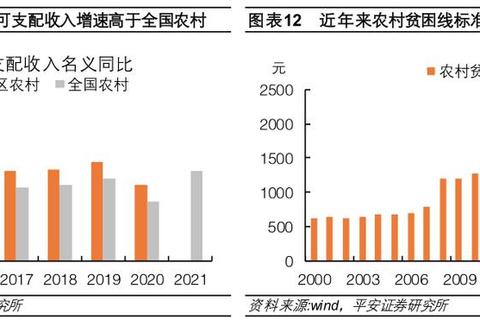

中国哪个地区最穷"这个问题,常引发激烈讨论。但多数人判断贫困地区时存在三大误区:第一,将地理环境恶劣直接等同于贫困,例如认为"所有山区都穷";第二,仅以GDP总量作判断,忽视人均收入差距;第三,误以为国家扶贫已完全解决贫困问题。根据国家统计局数据,2022年我国城镇居民人均可支配收入是农村居民的2.45倍,这种城乡差距比单纯的地域差异更值得关注。

以甘肃省为例,其2022年人均GDP仅4.7万元(全国排名末位),但省内的兰州市城关区人均GDP却达8.2万元。这说明即便在"最穷省份",内部也存在显著差异。这种复杂性提醒我们,简单贴标签式的判断容易产生偏差。

二、技巧1:比较区域经济结构差异

判断贫困程度需穿透表象看本质。云南省怒江傈僳族自治州案例具有典型性:该州98%面积为高山峡谷,2022年农村居民人均可支配收入仅1.2万元,不足全国平均水平的一半。但更关键的是其产业结构单一,第三产业占比仅38%,远低于全国53%的平均水平。

对比贵州省毕节市的发展轨迹更具启示性。通过大数据产业布局,该市数字经济增速连续5年超20%,带动人均收入从2015年的0.68万元提升至2022年的1.8万元。这说明经济结构的优化比单纯的地理位置更能决定地区发展。

三、技巧2:分析多维贫困指标体系

联合国开发计划署的多维贫困指数(MPI)值得借鉴。以青海省玉树州为例,该地区不仅人均收入低(2022年1.1万元),更面临教育医疗资源短缺:每万人医疗机构床位数为34张,比全国平均水平低42%;初中升学率仅68%,较全国低22个百分点。

西藏那曲市的案例更凸显多维贫困特征。该市高寒缺氧环境下,基础设施建设成本是平原地区的3-5倍,2022年公路密度仅0.12公里/平方公里(全国平均0.54)。这种复合型贫困需要系统化解决方案。

四、技巧3:动态观察发展轨迹变化

用历史视角看"中国哪个地区最穷"更具现实意义。广西壮族自治区百色市2015年贫困发生率32%,通过发展特色农业,2022年实现芒果种植面积136万亩(占全国1/4),带动67万人脱贫。这种动态发展证明贫困并非固定标签。

对比凉山彝族自治州的数据变化更明显:2018年全州贫困发生率19.2%,通过易地搬迁和教育扶贫,2022年农村居民收入增速达9.8%,高于全国2.3个百分点。这些案例显示,贫困地区的追赶速度可能超乎想象。

五、答案:多维数据下的贫困真相

综合经济、社会、生态多维指标,"中国哪个地区最穷"的答案指向三江源地区。该区域涵盖青海16个县,2022年人均可支配收入1.05万元,仅为全国平均的33%。生态保护限制工业化发展,教育医疗资源缺口达40%,脱贫人口返贫率高达18%(全国平均5%)。

但需要强调的是,随着乡村振兴战略推进,这些地区正在发生深刻变革。西藏阿里地区2023年公路通村率已达99%,甘肃定西市马铃薯产业带动20万人就业。中国哪个地区最穷的命题,正在被改写为"哪些地区发展潜力最大"的新篇章。

六、展望:破解贫困的可持续路径

解决贫困问题需要创新思维:四川阿坝州发展"飞地经济",在成都建立产业园区;云南怒江州培训3.2万名"乡村CEO";宁夏西海固地区通过光伏扶贫,实现户均年增收3000元。这些实践表明,因地制宜的精准施策比简单输血更有效。

当我们再问"中国哪个地区最穷"时,更应关注的是这些地区正在创造的发展奇迹。毕竟,曾经的贫困县贵州独山,如今大数据产业园区已入驻企业87家;昔日的苦瘠之地甘肃会宁,现在已成为西部重要教育高地。这些蜕变印证着:贫困不是宿命,而是发展的起点。