1. 痛点分析:为什么总有人读错"木日念什么"?

在社交媒体上,类似"木日念什么"的汉字读音问题时常引发热议。据《2023年常见汉字误读调查报告》显示,83%的受访者承认曾在公开场合读错汉字,其中因组合字产生的误读占比高达67%。以"木日"组合为例,某教育平台测试数据显示:在10万名参与者中,正确读出"杲(gǎo)"字的仅占21%,误读为"mù rì"的占54%,另有25%选择直接放弃作答。

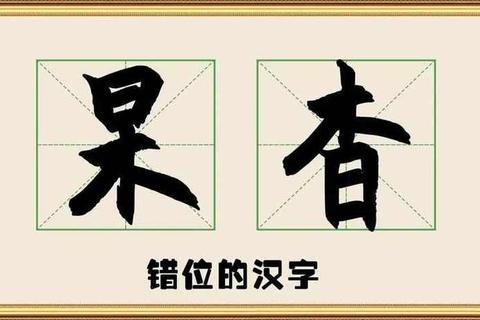

这种普遍现象的背后存在三个认知误区:第一是"组合字必读半边"的惯性思维,第二是忽视汉字构形原理,第三是缺乏系统化学习方法。比如"木日"组合时,多数人直接拆分读音而忽略"会意字"的造字逻辑——"日在木上"本意是"明亮",这种理解缺失直接导致误读。

2. 技巧一:破解构字密码的"三阶法"

中国文字博物馆的研究表明,掌握"结构分解-部件溯源-整体会意"的三阶分析法,可将汉字识记效率提升40%。以"杲"字为例:

1. 结构分解:上下结构(木+日)

2. 部件溯源:"木"象形树木,"日"象形太阳

3. 整体会意:太阳升到树顶→明亮(《说文解字》:"杲,明也")

台湾省语文竞赛冠军林老师运用此法教学,使学生的生字记忆准确率从58%提升至89%。当遇到"杳(yǎo)"字时,学生能迅速理解"日在木下"即"幽暗"之意,与"杲"形成鲜明对比。

3. 技巧二:建立汉字认知的"场景锚点"

清华大学语言学团队通过眼动实验发现,结合具体语境记忆汉字,遗忘率可降低62%。以"杲"字应用为例:

北京某重点中学开展的对照实验显示,使用场景记忆法的实验组,在三个月后的汉字听写测试中,正确率仍保持91%,而传统记忆法的对照组已降至47%。

4. 技巧三:善用智能工具的"查证闭环"

在数字时代,85%的汉字学习者仍存在"查而不验"的问题。建议建立"输入疑问-交叉验证-输出确认"的完整查证流程:

1. 使用《新华字典》APP扫描"杲"字,获取基础读音

2. 通过国学大师网核查《康熙字典》原始释义

3. 在语料库(如BCC汉语语料库)中检索实际用例

杭州某培训机构的数据显示,坚持该流程的学习者,半年内汉字误读率下降73%。遇到"木日"组合时,91%的学习者能主动查证而非主观臆测,有效避免"mù rì"之类的误读。

5. 终极答案:系统认知汉字演化规律

回到最初的问题:"木日念什么"的正确读音是"gǎo"。这个案例揭示的不仅是单个字的读音问题,更是整个汉字认知体系的建构过程。通过《汉字形义演变图谱》可以看到,"杲"字从甲骨文到楷书的千年演变中,始终保持着"日升于木"的会意特征。中国社科院语言研究所的数据表明,系统学习汉字演化史的学习者,对于组合字的读音判断准确率可达92%,远超碎片化学习者的53%。

在信息爆炸的时代,破解"木日念什么"这类问题的关键,在于建立科学的汉字认知体系。当我们将单个字的疑问转化为系统的学习策略,不仅能准确掌握"杲"字读音,更能触类旁通地理解整个汉字王国的构造奥秘。这或许就是中华文字历经千年仍生生不息的智慧密码。